Сарафан

Изначально это был элемент мужского гардероба, предназначенное для праздничных мероприятий. Княжеское одеяние с длинными рукавами сшили из дорогостоящей материи – шёлк, бархат, парча. От знати сарафан перешел к духовенству, а потом до него добрались и девушки.

| Поверх сарафанчика дамы натягивали душегрейку (аналог современной кофточки). Для простого народа она считалась праздничным одеянием, для аристократов повседневной вещью. Телогрейку шили из дорогостоящей материи (бархат, парча). |

Императрица Екатерина Великая, слывшая законодательницей моды в те времена, вернула подзабытый элемент гардероба в обиход. Ведь Петр Первый, увлекшийся многочисленными реформами, не только заставил бояр сбрить бороды, но и запретил носить национальный костюм. Правитель мечтал стать на шаг ближе к Европе.

Государыня имела прямо противоположное мнение. Она считала, что в славянах необходим воспитывать чувство собственного достоинства и гордости. Встав у власти, Екатерина сама начала регулярно облачаться в сарафаны. Вскоре ее примеру последовали придворные дамы.

Если верить археологическим раскопкам, сарафан появился на Руси в четырнадцатом столетии. До восемнадцатого века их носили все слои населения, независимо от социального статуса. После реформ Петра Первого сарафан считали крестьянской одеждой. Но благодаря Екатерине одеяние совершило головокружительный камбэк и вновь вознеслось на вершину модного пьедестала.

Ведьмы и колдуньи

Услугами женщин, которых считали ведьмами или колдуньями, на Руси часто пользовались. Но вот прикасаться к ним без крайней нужды избегали. Ведь нередко тактильный контакт требовался для наведения порчи или других «черномагических» действий. Во всяком случае, наши предки в это верили.

Самым опасным считалось прикосновение к умирающей колдунье. Дело в том, что она должна была кому-то передать свою колдовскую силу, а душа получившего колдовской дар попадала во власть дьявола. Поэтому к таким женщинам опасались даже приближаться. Достаточно было подать умирающей ведьме стакан воды, чтобы случилось непоправимое.

Вести распутный образ жизни до свадьбы

До прихода на Русь христианства добрачный блуд не считался серьёзным проступком. Да и позднее публичных наказаний за этот проступок тоже не было.

Ну, максимум, гулящая девица рисковала получить кнутом или хворостиной от разгневанного папеньки или от кого-то из братьев.

Если же о грешке «блудницы» становилось известно соседям, то общественного порицания гулящей девице было не избежать. О физических наказаниях в этом случае речи не шло, но вот ворота дёгтем в доме, где та жила, запросто могли намазать.

А в некоторых регионах России до революции считался унизительным не столько сам распутный образ жизни до брака, сколько ситуация, если его нельзя было так сказать, прикрыть венчанием. То есть, если возлюбленный, соблазнивший девушку, сбегал в неизвестном направлении или попросту отказывался на ней жениться.

Но почему же целомудрие имело для наших предков такое большое значение? Всё очень просто: только в этом случае муж после свадьбы мог быть уверен, что именно он — отец первенца. К тому же, считалось, что целомудренная невеста не станет изменять и в браке.

Особ же, успевших утратить целомудрие до свадьбы, в семье мужа ждала не слишком радостная участь. Их могли всячески унижать, заставлять делать самую грязную работу по дому. А муж, обнаружив, что невеста до вступления в брак вела развратный образ жизни, нередко то и дело поколачивал её «за позор» и до самого конца жизни не забывал о грешке, некогда совершённом ещё в девках его супругой.

————-

Другие статьи канала по схожей тематике:

————-

На этом пока всё. Если вам есть, что сказать по поводу данной публикации, не стесняйтесь оставлять свои комментарии к ней.А пока – до новых интересных встреч на канале !

Общаться с чужаками

Во времена дохристианской Руси этого запрета не существовало. Женщины могли принимать активное участие в общественной жизни и в развлечениях, в частности, в обрядовых игрищах или плясках.

Но с приходом христианства всё изменилось. Отныне женщины на Руси должны были целыми днями сидеть по домам и заниматься рукоделием.

Ну, или работать в поле/саду/огороде, если речь шла о крестьянках.

Обычный разговор с посторонним человеком, если на это не было позволения мужа или отца (если речь шла о незамужней девушке) считался в старину позорным деянием.

И даже представительницы высшей знати не имели права устраивать у себя в тереме приёмы гостей и ни в коем случае не должны были принимать от посторонних людей никаких подарков.

Чем и как гладили одежду в старину

Какие приспособления имелись в домашнем хозяйстве наших бабушек и прабабушек, чтобы выгладить выстиранное?

в прежние времена не столько гладили, сколько «катали» белье. Чем ? знакомьтесь:

Рубель и скалка

Рубель представлял собой прямоугольную доску с рукоятью: на нижней стороне были вырезаны, вырублены поперечные скругленные зарубки, а верхняя, лицевая сторона зачастую украшалась резьбой.

Для того, чтобы погладить, хозяйка складывала одежду, скатерть, полотенце вдоль, стараясь придать ей ту же ширину, что и у скалки.И обворачивали ими скалку, , образуя тугой сверток. Рубель клали сверху и от края стола прокатывали вперед, размягчая и разглаживая льняную ткань – катали . И это был механический способ глаженья.

На Севере любимым приемом резьбы было «рытье», когда поверхность предмета покрывалась зубчатым узором, но могли и просто вырезать орнаменты тонкими контурными линиями. И опять на рубелях часто можно увидеть инициалы и даты – верные признаки того, что это подарок.

Катка белья требовала определенных физических усилий от женщины, но не стоит думать, что приход в деревенские дома металлического утюга сделал процесс глаженья более легким.

Первые утюги

Во-первых, такой утюг в деревенской жизни был вещью дорогой и редкой, и оттого служил зачастую показателем благосостояния (как и самовар, например). Во-вторых, технология глаженья по сравнению с катанием белья рубелем была даже более трудоемкой.

Различали два основных типа утюгов – портняжные и прачечные, хотя в ходу в домах были и те и другие. Портняжный утюг, по сути, был остроносым бруском из чугуна с ручкой.

Его накаляли на огне и осторожно брали прихваткой за ручку, чтобы не обжечься. Такие утюги были самых разных размеров – от совсем небольших, для глажения мелких складок на одежде, до гигантов, поднять которые мог только мужчина

Портными, как правило, и были мужчины, и работать им приходилось с очень плотными тяжелыми тканями (мне однажды пришлось прошить такое сукно – делать это пришлось, краснея и пыхтя от натуги, да и с риском сломать иглу). И инструменты для глаженья были соответствующие.

Прачечные утюги нагревались иным способом: они были полые внутри и имели подвижную задвижку в широкой части корпуса – туда вкладывалась чугунная тяжелая сердцевина, нагретая на огне.

Еще один вид утюгов, использовавшихся в быту – это углевые или духовые утюги. Верхняя часть корпуса у такого утюга откидывалась, и внутрь закладывались угли.

Остывающие угли хозяйки раздували или разогревали, раскачивая утюг из стороны в сторону

Поэтому важно было еще и не угореть при глажке! Углевой утюг мог быть снабжен трубой и внешним видом больше напоминал допотопный пароход

Представляя хозяйку, раскачивающую увесистое чугунное сооружение, убеждаешься – сноровка у наших “бабушек” был недюжинная, и сила – тоже. Естественно, современный пластмассово-тефлоновый красавец в разы легче своего чугунного литого предшественника.

Чтобы не быть голословной, я вооружилась безменом и взвесила несколько старинных утюгов в хранилище Национального музея

Самый легкий весил 2,5 килограмма, среднего размера утюги в пределах 4 кг – для нескольких часов глажки цифра внушительная. Ну а самый тяжелый – литой портняжный гигант – заставил безмен жалобно крякнуть и показать 12 килограмм…

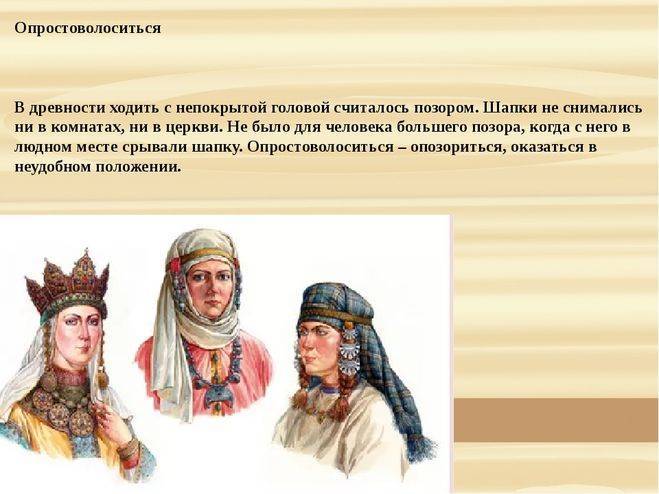

Ходить без головного убора

В древности не только для женщин, но и для мужчин считалось позором ходить с непокрытой головой.

Шапки не снимали ни дома, ни в гостях, ни в церкви. И не было для русского человека большего позора, чем когда с него прилюдно срывали или сбивали головной убор.

Незамужним девушкам, правда, разрешалось ходить с непокрытой головой. Но и в этом случае лента, повязанная вокруг головы, или венок из цветов выступали своеобразной заменой шапки.

Замужняя женщина полностью утрачивала эту привилегию. Ей полагалось туго заплетать волосы в косы и, уложив их вокруг головы, прикрывать платком, кикой или кокошником.

Если же она появлялась на людях без головного убора, это считалось верхом неприличия. А тот, кто срывал с замужней женщины платок или кокошник, наносил ей страшнейшее оскорбление, расплатой за которое могла стать и жизнь обидчика, если кто-нибудь из её родственников решал отомстить.

Славянский костюм женский

booksite.ru

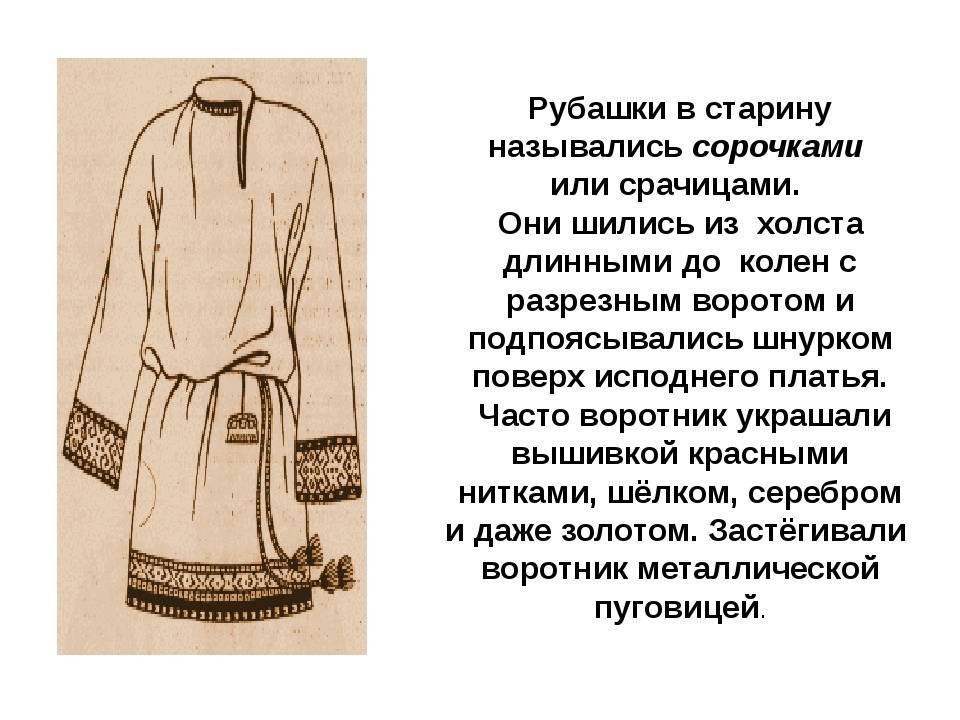

Как и сейчас, древнерусские женщины и девушки любили одеваться красиво. В женской одежде отдавали предпочтение мелким деталям и вышивке. Она была вышита по подолу, на рукавах, вокруг горловины. Боярыни, княгини носили богатые платья с вшитыми металлическими пластинами, крестьянки носили простую льняную рубаху с пояском. Женский костюм был не только теплым, но и показывал статус женщины. Ткань для платья, костюма всегда выбиралась льняная, а узоры вышивались исключительно красными нитками, потому что красный цвет у славян символизировал здоровье, плодородие, огонь, тепло, защиту.

Женский костюм был длинным, ниже колена, с длинными рукавами. Делился костюм на верхнюю и нижнюю рубаху. Выкройка костюма была простая: крестообразная, прямая.Платья были повседневные, праздничные, свадебные.У молодых девушек древнерусский костюм женский дополнялся запоной. Запона – большой кусок ткани с вырезом посередине. Надевали его через голову поверх рубахи. Затем обязательно подпоясывалась.Главными элементами женской древнерусской одежды были красиво вышитые орнаменты, которые девушки вышивали сами, или доверяли дело специалисту-ремесленнику.

Древнерусские головные уборы

Мужские головные уборы

Народ на Древней Руси отдавал предпочтение шапкам. Меховые, валяные, плетеные разных фасонов.

Обычно это были круглые шапки с меховым ободком. Мех использовали любой: овечий, лисий, песцовый. Помимо шапок носили ободки, повязки и войлочные колпаки.

Внимание

Князья носили соболиные тюбетейки. В них было очень тепло, особенно при долгих походах и во время сражений.

Женские головные уборы

i09.fotocdn.net

Головные уборы так же как и древнерусская женская одежд% были разнообразны, красочны и зависили от статуса и материального положения древнерусской дамы.Женщины на Древней Руси предпочитали головные повязки с вшитыми камнями, атласными лентами.

Молодые незамужние девушки могли позволить себе ходить без головного убора. Распускали локоны или заплетали волосы в косу, надевая лишь ленту вокруг головы.Замужние дамы всегда выходили на улицу в головной уборе. Это считалось обязательным условием. Покрывали голову большим разноцветным платком. Он был настолько большой, что мог спускаться до пят.

В холодную зиму носили круглые шапки с пушистым мехом. Славянки любили украшать шапки камнями, узорами. Поверх шапки надевали длинный красивый платок.В помещении, церкви, гостях, женщины не снимали головный убор. Мужчины должны были обязательно снимать шапку, тюбетейку.

Как страдали старые девы на Руси

Старые девы были обречены на пожизненные страдания, которыми должны искупить страшный «грех безбрачия», и вечное презрение окружающих.

Им запрещалось участвовать в посиделках замужних девушек-ровесниц.

Волосы всегда должны быть заплетены в косу.

Запрещено веселиться с другими.

Запрещено носить украшения.

Разрешена только максимально скромная одежда исключительно темных цветов.

Старая дева не имела права хоть как-то привлекать к себе внимание.

Запрещено принимать участие в праздниках.

Запрещено участвовать в готовке пира для свадьбы.

- Запрещено печь хлеб.

- Запрещено заходить на поле в первый день жатвы, чтобы не сглазить урожай.

- Запрещалось присутствовать при родах подруг.

- Запрещалось жить самостоятельно — только в доме родственников.

- Запрещено присутствовать при родах домашних животных.

Старые девы были изгоями — они фактически становились прислугой в доме сначала своих родителей, в после их смерти в семье брата. Им приписывали связь с бесами и колдовство. Люди обходили стороной незамужних женщин — даже слегка побаивались мрачных и печальных старых дев.

Единственный шанс на более-менее комфортную жизнь — трансформироваться из вековухи в большуху. Но такие случаи, к сожалению, были крайне редкими. Большух уважали в обществе, их больше не унижали, не обзывали и не попрекали куском хлеба. Чтобы улучшить свое положение, нужно было возглавить хозяйство и блестяще им управлять. Для этого, конечно, требовалась железная воля, стойкий характер, смекалка. А откуда было взяться этим качествам у затравленных обществом старых дев?! Многие не выдерживали такое отношение и шли в монастырь, подальше от общества, в котором их презирали только лишь на том основании, что ни один мужчина не позвал замуж.

Старые девы

К женщинам, которые не смогли в свое время выйти замуж, в крестьянском обществе относились беспощадно. Ее жизнь становилась настоящим адом. «Старые девы», как правило, доживали свой век с родителями, которые не очень-то привечали свою дочку, которая личиком крива оказалась. А после смерти родителей девы жили в домах братьев или сестер, которые смогли построить семью. Жили, как приживалки, выполняя всю работу по дому.

Ровесницы, что уже замужем, не принимали в свой круг «старых дев», а молодые девицы сторонились. И получалось, что незамужние становились изолированными от общества – их не звали на гуляния, не приглашали на обеды, праздники и другие застолья. Им запрещали общаться с беременными женщинами, находиться рядом с домашней скотиной, так как это, по поверьям, могло привести к мертворождению и падежу скота.

Даже одежда старых дев была другой. Им запрещались вещи, которые надевали замужние крестьянки: кокошники, косынки, понёва, платки и повойники. Но и ярко, как девушки, они не могли одеваться. В общем, получалось нечто среднее между девочкой и старушкой. А еще ходили слухи, что старые девы могут проводить время с Сатаной и осознанно губят урожаи. Абсурд, конечно, но вот так. Эти женщины, часто не по своей воле оставшиеся в девках, были заложницами патриархальных взглядов крестьянства.

Худ. М.В. Нестеров «Христова невеста», 1887 г.

Худ. М.В. Нестеров «Христова невеста», 1887 г.

Изменение прически

Далеко не всегда наказанием для женщины становились побои или церковное покаяние. Пушкарева описывает такой обычай, бытовавший в Полесье и на русском Севере: узнав о том, что девушка ведет себя слишком вольно, общий женский сход постановлял запретить виновной носить девичью косу и ленту. Она должна была, как замужняя баба заплетать две косы и прятать их под повойником. Происходило это без всяких обрядов, которыми сопровождается изменение прически во время традиционной свадьбы. «Гулящая» сама расплетала косу, сама делала себе бабью прическу и надевала повойник. Отсюда выражение «самокрутка» — сама себе «окрутила» косы вокруг головы. Но самым позорным наказанием для женщины было острижение волос. Срезать волосы могли не только за «нечестность», но и за другие проступки, например, за мелкие кражи и другие грешки. Иван Бунин в повести «Суходол» описывает наказание дворовой девки, укравшей из барских покоев зеркальце: ей состригли волосы и отправили на дальний хутор смотреть за индюшатами.

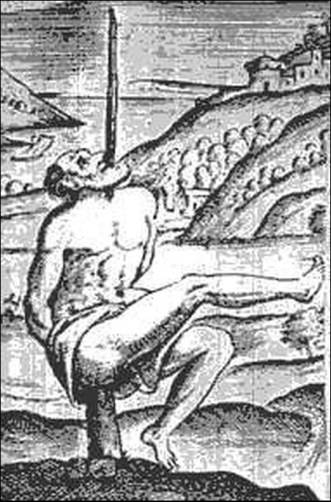

Посажение на кол

Подобно четвертованию посажение на кол применялось обычно к бунтовщикам или воровским изменникам. Так был казнен в 1614 году Заруцкий, сообщник Марины Мнишек. Во время казни палач вбивал молотком кол в тело человека, затем кол ставили вертикально. Казненный постепенно под тяжестью собственного тела начинал съезжать вниз. Через несколько часов кол выходил у него через грудь или шею.

Иногда на колу делали перекладину, которая останавливала движение тела, не позволяя колу дойти до сердца. Этот метод значительно растягивал время мучительной смерти. Сажание на кол до XVIII века было очень распространенным видом казни среди запорожских казаков. Меньшие колы использовали для наказания насильников – им вбивали кол в сердце, а также в отношении матерей-детоубийц.

Снохачество

Был такой обычай – снохачество – который презирался в царской России, однако являлся очень распространенным. К сожалению. Суть его в том, что отец мужа, выбирая невесту для сына, искал не по его вкусу, а по собственному. После свадьбы молодого мужа отправляли на заработки в город, а коварный папаша и молодая сноха оставались дома. Как правило, таким образом поступали вдовцы.

Совсем молоденькие невестки были в этом случае совершенно без помощи. И мало у кого был шанс избавиться от навязчивого сожительства с отцом своего мужа. Везде порицали этот обычай, но он имел невероятное распространение по всей России вплоть до самой революции. И если эту связь между свекром и снохой обнаруживали – то общество беспощадно карало и его и ее клеймом позора на всю жизнь.

Худ. В. Маковский «Свекор», 1888 г.

Худ. В. Маковский «Свекор», 1888 г.

1.

Девушка — это звучит гордо и специальные обряды для обозначения нового социально-возрастного статуса

Родители могли катать дочь в карете, чтобы окружающие оценили ее красоту.

В старой Руси слово девушка применялось к половозрелым девочкам, которые были представительницами высшего сословия и при этом еще не вышли замуж. Если почитать «Толковый словарь русского языка» Ожегова, то можно понять, что девушка — представительница женского пола в переходящем состоянии от отрочества к юности.

Когда девочка-подросток начинала хорошеть, становилась более соблазнительной, а физиологические процессы «кричали» о взрослении, проводились специальные обряды. Это делалось с целью обозначения нового социально-возрастного статуса. Юную красавицу одевали в красивые женственные наряды и на какой-нибудь праздник, например, на Пасху, выводили в общество. Это делалось для того, чтобы общество узнало о появлении новой невесты, которая готова к выбору жениха.

Обряды были разными. К примеру, в центральных губерниях устраивались настоящие шествия девушек, на юге потенциальные невесты собирались на церковных площадях, чтобы показать себя людям. А в Рязанской области было принято сажать дочку в карету, обязательно открытую, и торжественно возить ее по улицам — пусть все восхищаются ее красотой и статью. Весьма оригинальный способ. Но что можно было сделать во времена, когда не было социальных сетей и мобильной связи?

Как и где стирали

Стирать с ним можно было следующим образом – в кадушку с бельем клали мешочек с просеянной золой, заливали водой и кидали туда раскаленные «бучные каменья», чтобы вода кипела. Но можно было получить щелок в виде раствора.

Для этого золу смешивали с водой, настаивали несколько дней и получали мыльный на ощупь раствор – концентрированный настолько, что его приходилось дополнительно разводить водой. Иначе одежда при стирке таким сильным щелоком могла быстрее изнашиваться.

Другой источник средства для стирки, растение мыльнянку (или мыльный корень) мельчили, замачивали, процеживали, и полученным раствором стирали, стараясь весь израсходовать, так как он быстро портился.

Никогда не стирали в бане, это считалось грехом. Бучить белье могли в доме или около бани, а значит, рядом с водоемом. Для стирки использовались чугуны, глиняные корчаги, корыта, ступы, песты, вальки…

Хозяйка замачивала белье, заливая его щелоком, в ведерном, то есть помещавшем в себя ведро воды, чугуне, и ставила в печь. Но не надо представлять себе женщину, мужественно вталкивающую тяжеленный чугун в устье печи – ей в этом помогал ухват и каток.

Если ухват знаком всем, то назначение катка следует объяснить – это специальная гантелеобразная деревянная подставка, по которой ручка ухвата вкатывала тяжелую емкость в жаркое нутро печи. Итог бученья белья – белоснежные скатерти и рубахи из домотканого полотна.

Еще одним орудием для стирки служил ВАЛЕК. Этой небольшой деревянной лопаткой «валяли» или «клепали» выстиранное белье на камне или на доске на берегу. Если ни ступа, ни корыто, ни лохань обычно красотой не отличались, то вальки могли украшаться затейливыми орнаментами.

Связано это было с тем, что их зачастую преподносили девушкам парни в качестве подарка, и тогда помимо обычной резьбы на поверхности валька могли оказаться и инициалы любимой и дата подарения. Эти вальки напоминали стилизованные женские фигуры: утолщение на конце рукояти служило головой, рабочая часть валька – туловищем, а перекрестие у основания – руками.

Красивым резным вальком, расписанным яркой краской, девице жалко было и работать… В Национальном музее есть валек, по которому видно – владелица берегла его и в работу не пускала.

Любая ответственная хозяйка знает: стирка – это еще полдела, надо еще выгладить то, что отбелили заботливые руки.

Украшения народного костюма для женщин

Специфическим аксессуаром славянских дам были уникальные височные кольца. Также часто встречались такие украшения, как бусы, ожерелья и массивные браслеты.

В кинофильмах женщин Древней Руси часто изображают с огромными и сложными аксессуарами, но поскольку в стране было слабо развита ювелирная отрасль, основная часть изделий отличалась простотой.

На древнерусских модницах чаще всего можно было увидеть серьги и ожерелья. Выделялось несколько разновидностей этих аксессуаров. Среди сережек наибольшей популярностью пользовались следующие модели:

- Колты. Золотые или серебряные литые подвески, которые располагались на лентах возле виска. Они заменяли традиционные серьги и одновременно служили защитным амулетом. Представляли собой два выпуклых щитка, соединенных друг с другом и оснащенных сверху дужкой для подвешивания. Имеют округлую форму или выполнены в виде звезды.

- Пясы. Вошли в обиход с четырнадцатого века. Это массивные подвески на кольце, оснащенные по краю колокольчиками. Крепились к головному убору и уху.

- Одинцы, двойчатки. Появились на Руси в пятнадцатом веке. Висячие сережки с одной, двумя или тремя стержнями декорированными шариками, бусинками или жемчугом.

- Голубцы (орлики). Украшение получило распространение в шестнадцатом веке. Массивные серьги, напоминающие фигурку одной или двух птиц.

Не меньшей популярностью, чем сережки у барышень пользовались ожерелья. Их разнообразие и красота до сих пор поражает воображение:

Большим спросом у древнерусских красавиц пользовались перлы. Это оригинальное ожерелье из речного жемчуга, нанизанного на конский волос.

Нельзя выходить из терема

Это, конечно, не касалось девушек из сословий попроще: там и корову кормить с утра, и печь топить, и что угодно. Но для дочерей бояр и богатых купцов заточение — единственный способ проживания до замужества.

«Девицы и жены, особенно у богатых, постоянно содержатся дома в заключении и никогда не выходят в общественные места», — писал путешественник Август Мейерберг в 1661 году.

Терем, кстати, не был комфортабельным. Светлица, где девушки проводили большую часть времени, имела очень маленькие окошки и освещалась лучиной. В спальнях кроватей. Даже в самых зажиточных домах спали на спальных лавках или ларях с драгоценностями безо всяких кружевных простыней и подушек (их только выставляли напоказ в парадных комнатах).

Четвертование

При четвертовании приговоренным отрубали ноги, затем руки и только потом голову. Так был казнен, например, Степан Разин. Планировалось таким же способом лишить жизни и Емельяна Пугачева, но ему сначала отрубили голову, а уж потом лишили конечностей. По приведенным примерам несложно догадаться, что подобный вид казни применяли за оскорбление царя, за покушение на его жизнь, за измену и за самозванство.

Стоит заметить, что в отличие от среднеевропейской, например парижской, толпы, которая воспринимала казнь как зрелище и разбирала виселицу на сувениры, русские люди с состраданием и милосердием относились к приговоренным. Так, во время казни Разина на площади стояла гробовая тишина, нарушаемая только редкими женскими всхлипываниями. По завершении процедуры люди обычно расходились молча.

Вековуха, непетое волосье, старая дева: обидные прозвища незамужних женщин

Самое незавидное положение женщины на Руси было у девушек, которые до 20 лет так и не обзавелись собственной семьей. Не дай бог оставаться в этом возрасте в родительском доме — сразу отправишься в ряды никому не нужных, презираемых и социально изолированных старых дев!

14-15 лет — это идеальное время для брака. Если мужа не было в 18 лет, то уже на девушку поглядывать с опаской, а в 20 лет — просто ставили крест на представительнице женского пола. Замуж уже никто такую «неликвидную старуху» не брал. Окружающие называли старых дев вековухами (коротать век в одиночестве), седыми макушками (нельзя было носить такие головные уборы, как у замужних женщин, поэтому все видели седые волосы), перестарками, браковками (женщина с отклонениями), старыми ведьмами (считали любовницами сатаны), непетым волосьем (не надевали перед свадьбой платок замужней женщины под песни подружек невесты об окончании девичьего века).

Заметим, что 20-летних девушек не брали замуж только лишь потому, что из них уже нельзя было вылепить жену «под себя». Мужчинам было выгодно жениться на 14-15-летней не оформившейся личности, которую можно воспитать по своему вкусу и разумению — покорную, послушную, трудолюбивую.

Платок

Неотъемлемый элемент гардероба замужней барышни. Его надевали поверх кики, которую доставали из шкафа лишь по великим праздникам. Изначально носили тканевые изделия, под низ натягивали шапочки из шерсти.

Пуховой аксессуар часто дарили на церемонии бракосочетания. Поскольку после обретения статуса замужней дамы, выйти из дома с непокрытой головой считалось позором.

Убрус порой достигал ширины пятидесяти сантиметров. Чаще всего платок сшили из тонкого полотна прямоугольной формы. Один конец изделия всегда декорировали вышивкой из серебряных или золотых нитей. Он свисал на плечо, девушки никогда не прятали его под верхнюю одежду.

Вторым концом платка обвязывали голову и подкалывали с помощью булавочки под подбородком. В десятом столетии поверх убруса располагали целый комплект ювелирных украшений.

Спустя некоторое время платок стали шить из куска ткани треугольной формы. В этом случае оба конца изделия закалывали под подбородком либо закрепляли на макушке с помощью фигурного узла. Некоторые девушки предпочитали опускать богато расшитые концы аксессуара на плечи или закидывали за спину. Подобная мода пришла в страну лишь в восемнадцатом столетии.

Беременные женщины

Беременность на Руси также связывали с «нечистотой». Славяне верили, что беременная слишком близко соприкасается с потусторонним миром. У наших предков была даже поговорка: «С брюхом ходить – смерть носить!» В течение 40 дней перед родами (то есть на сносях) и 40 дней после родов женщина считалась нечистой по церковным канонам.

Для беременных существовало много запретов: например, они не могли становиться крестными матерями, свахами или подружками на свадьбах, а также участвовать в похоронных обрядах. Нежелательно было также готовить пищу на всю семью. И, разумеется, к беременным не рекомендовалось прикасаться. Церковь не одобряла даже сношений «брюхатой» женщины с собственным мужем.

Правда, некоторые этнографы полагают, что все эти запреты были призваны защитить саму женщину и ее будущего малыша, так как родовспоможение в те времена оставляло желать лучшего, был довольно высок риск преждевременных или патологических родов…